こんにちは、オヤジです。

寝かしつけの時間、ただ「寝かせるだけ」になっていませんか?

以前、こちらの記事でオヤジ家が実際にやっている寝る前の言葉あそびについて紹介させていただきました。

言葉あそびで少しずつ言葉を覚えてきたちび姉のために、オヤジ家ではある1冊の本を購入しました。

1歳10ヶ月から2歳の時期は、まだまだ本の内容は理解できなくても、音やリズム、絵のやりとりを通して寝室で親子で過ごす時間もてればと思ったことが始まりです。

- 本のタイトルはそこそこインパクト強め

- 対象年齢は4歳から8歳と、2歳前後のちび姉には全く合っていません

と、少々背伸びした本ではありましたが、教育効果を狙ったわけではなく、言葉あそびの延長として「一緒に布団で本を見る時間」が習慣になり、寝室が楽しい空間に変わった経験がありましたので皆様の少しでも参考になればと思います。

この記事は、こんな方々におススメです。

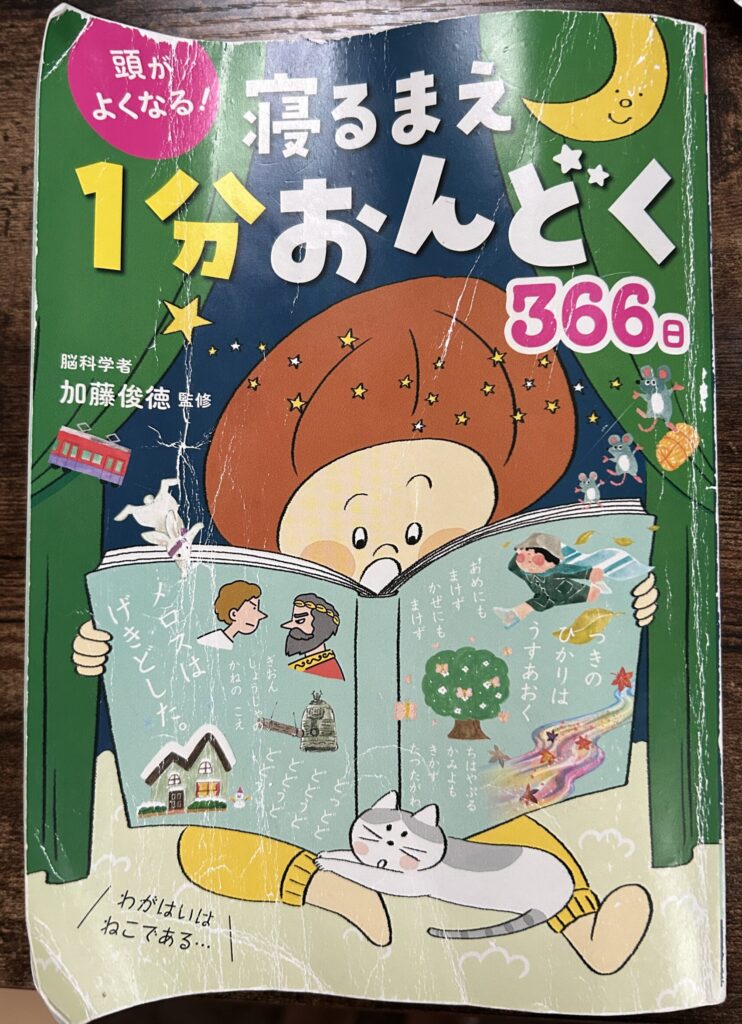

2歳前から毎晩読んでいた「寝る前1分おんどく 366日」

オヤジが2歳前後のちび姉に購入したのは、加藤俊徳さんの『寝る前1分おんどく 366日』です。

本来は4歳〜8歳向けと書かれているのですが、2歳には理解できない部分が多くても大丈夫。娘は音やリズム、絵を見るだけでも十分に楽しんでいました。

「いちじく」「にんじん」「さんしょうに」「しいたけ」がお気に入り

皆さんご存じでしょうか

いちじく にんじん

さんしょに しいたけ

ごぼうに むくろじゅ

ななくさ はつたけ

きゅうりに とうがん

ちび姉が最初に気に入ったのは、いちじく、にんじん、さんしょうに、しいたけのわらべ歌のページでした。

言葉の響きや絵が面白かったようで、読むたびに笑ったり、指を差して教えてくれたり、言葉を覚えてからは自分で絵を指しながら読んでいました。

また、食事の時に「にんじん」や「きゅうり」が出てくると、この言葉を口ずさんだりもしました。

毎晩触っていたので本はすっかりボロボロに。それもまた、「親子で過ごした証」になっています。

教育効果よりも「一緒に布団で過ごす習慣」が宝物

あくまでも誤解が無いようにお伝えすると、この本を読んで急に語彙力が伸びた、というわけではありません。

もちろん、「それまで知らなかった言葉を知った」という意味では人並みに成長もしてくれるきっかけにはなったと思います。

この本がそのタイトルの通り、頭がよくなったか?と聞かれると、判断がつきません、というのが正直なところ

でも、この本のいいところは、

- 前半は簡単で後半に難しくなる

- 絵の色使いも綺麗で子どもが楽しんでくれる

- 歌や諺、慣用句、小説の一説など種類も豊富で口ずさみやすい

そしてなにより、寝る前に「言葉あそびをするか、本を読むか」という選択肢ができ、親子で布団に入って一緒に笑い合う時間が日課になりました。

それが、子どもにとっても親にとっても安心できる時間となり、子どもたちがスムーズに眠れる1つの要因になったと思います。

寝る前の時間を楽しくするコツ

以前紹介した「言葉あそび」と今回ご紹介したの「1冊の本」で、我が家の寝る前時間は楽しく過ごせるようになりました。

特にこの「寝る前1分おんどく」は以下のような使い方(コツ)で気軽に楽しく取り組めます!

- 時間を短く設定する:「1分くらい」「1ページだけ」で終えることで毎晩続けやすい

- 子どもが好きなページを何度も読む:全ページ読まなくてもOK

- 無理に静かにさせようとしない:寝る前の独り言やおしゃべりも成長の一部

- 寝ない日があっても気にしない:1歳半〜2歳の寝かしつけは「寝る時間より一緒の時間」を大事に

「早く寝よう」ではなく「今日はどのページ読もうか」という声かけに変わっていきました

寝る前の本は「親子時間づくり」のきっかけに

いかがだったでしょうか。

寝室で本を開くと、子どもの表情が変わります。

「寝る前1分おんどく 366日」は、オヤジ家では語彙力アップのためではなく、親子で過ごす大切な時間を作るきっかけになりました。

1歳半から2歳を過ぎお子様がいるご家庭で、ぜひ「寝る前の親子時間」を楽しむ習慣を取り込む際の参考になると嬉しいです。

では、今日はこのへんで。また寄ってって

コメント